做民族音乐的守护人(众生相·中央文史研究馆馆员的故事①)

田青近照

季星兆摄

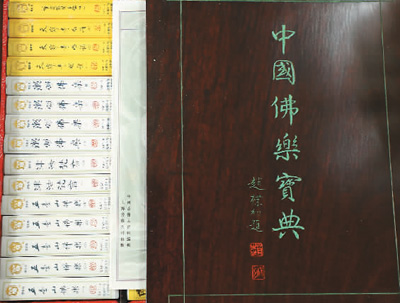

《中国佛乐宝典》

季星兆摄

扫码观看视频

中央文史研究馆是毛泽东主席亲自倡议设立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构。受聘者都是耆年硕学之士、社会名流和专家学者。今年恰逢国务院参事室(与中央文史研究馆合署办公)成立70周年,本报记者采访了多位馆员,听他们讲述精彩故事。

——编者

在联系采访著名音乐学家、非物质文化遗产保护专家田青之前,记者没想到,一位年逾七旬的老先生日程安排得如此之满:上研究生的课;参加教师大会;赴山西左权参加民歌节……辗转于杭州、延安、神木、北京、大理间,整个7月,他只能抽出仅有的一点空档时间来接受采访。

在中国艺术研究院一间堆满书的办公室里,记者见到了穿着白色中式布衣的田青。办公室的空调坏了,略感闷热,但田青丝毫未显出倦意,始终神采奕奕,侃侃而谈。

从将中国佛教音乐带出国门到上电视、做评委,再到致力于挖掘、保护原生态音乐,田青走过许多不同的路,但对中国传统文化的热爱始终是他一生无改的追求。

为传统文化搭台

从少年时代开始,田青就对中国传统文化格外着迷。“上中学的时候,我非常偏科,整天就拿着一本《楚辞》看。”

在经历了5年插队务农的生活后,1973年,田青幸运地考入天津音乐学院作曲系,1977年毕业后留校任教。成为一名青年教师后,田青十分认真,但在课堂上,他遇到了难题。

田青在学校同时教两门课,一门是中国古代音乐史,一门是西方音乐名作欣赏。西方音乐名作讲起来比较容易,因为有大量的音频可以放给学生听。比如讲贝多芬,田青讲上十几分钟,再给学生们听半个小时《第五交响乐》的原作,一堂课很轻松过去了。但讲中国古代音乐史就困难得多。为了备课,田青要查阅大量的资料,但讲起来依然很费力。“我讲的都是古籍上怎么说,诗词里如何描写音乐,但中国古代的音乐没有音频保存下来,也没有精确的记谱法,学生们听不到,就无法形成直观感受。”

从此,田青开始琢磨如何能找到活着的古代音乐。他想到宗教的变化相较于时代变化来说是比较缓慢的,那么宗教音乐中会不会保存了古代音乐的特征?寺庙里的各种仪式都离不开音乐,自己可不可以在寺庙的高墙里找到自己想要的乐曲?抱着这样一个想法,田青研究起了佛教音乐。

在上世纪70年代末,国内没有人专门做佛教音乐研究。田青自己揣着300元,背着一个破录音机、一壶水和一只装着书和干粮的绿书包,睡在火车的座位下面,独自前往五台、峨嵋、九华、普陀、敦煌等地造访寺庙。他坚信,人迹罕至的山野里保存着音乐的珍宝。

同时,田青大量翻阅佛教典籍和历史文献,寻找蛛丝马迹。“我需要看的这些古籍,在那个年代,图书馆都是不外借的,只有拿着内部借阅证才能看到。我想方设法弄到了一张天津图书馆的借阅证,每天坐在图书馆的古籍部下笨工夫抄书。像《高僧传》《续高僧传》等,只要和佛教音乐有关系的内容,我都一个字一个字地抄过。这让我在许多年后,还能一段一段地背诵出书上的内容。”后来,田青将研究成果写成了自己的硕士论文《佛教音乐的华化》,这也是中国第一篇研究佛教音乐的学位论文,奠定了后续中国佛教音乐研究的基础。

随着在佛教音乐研究上的逐渐深入,上世纪80年代到90年代,田青开始从事《中国佛乐宝典》的辑录工作。10多年间,他走访了一二百所寺庙,在大量调研的基础上收录了30个小时的录音。“参与录音的僧人,现在都基本不在人世了。这么珍贵的资料得以保存下来,已经可以说是一份非物质文化遗产了。”

能花费几十年的心血坚持从事这样小众的研究,田青的心中是有股子信念的。他说,学术研究不能仅仅局限在书斋里,而是要为传统文化尤其是濒临灭绝的传统文化搭台。

一些国际学术研讨会邀请田青参加,他就利用这些机会促成中国佛教音乐到世界各地去演出。田青经常带着佛教音乐团去欧洲演出,到过法国、德国、比利时、捷克斯洛伐克等。

田青一直十分敬佩自己的老师杨荫浏先生。“杨先生当年把瞎子阿炳的音乐录下来介绍给世界。如果没有他的努力,没有人会知道这样一个靠音乐讨饭吃、身如草芥的阿炳。但因为杨先生,阿炳的音乐留在了文化史上,《二泉映月》也成为中国民族音乐的代表性曲目。”

偶然成了电视红人

除了研究佛教音乐,田青更为人所知的研究领域是中国民间音乐。当说起自己与民间音乐、民歌结缘的伊始时,田青用了这样一个表述:人生的偶然性。

中央电视台举办的青年歌手电视大奖赛(“青歌赛”)曾对中国音乐界产生过巨大影响。原本,田青的书斋生活跟这样的综艺节目没有什么关联,但在第九届青歌赛上,他为帮朋友的忙,临时成了节目评委。没想到,这给了田青一个近距离观察中国当代声乐界现状的机会。

比赛的复赛阶段,评委们每天要听100多个歌手轮番演唱,把可以参加决赛的歌手挑出来。连续几天的赛程下来,田青发现选手们选择的歌曲范围太窄,一二十首歌曲被翻来覆去地唱。歌手们的发声方法也明显趋同,音色高度同质化。这样的状况让田青觉得很不满意。

到决赛,轮到田青做点评,他就坦诚讲了自己的感受:“我们年轻的时候,没有电视只有收音机。但是我们从收音机里光靠听,就能立刻分辨这是马玉涛、那是郭兰英,绝对听第一句就知道是谁在唱。但今天听了几十个歌手,我听不出他们有什么个性,这个是大问题。”

出人意料的是,这番“得罪人”的发言,播出后得到了观众的热烈反馈。第二天,电视台的电话都被打爆了,观众说,戴眼镜的那个评委讲得好,说出了我们的心里话。这一下子让田青从一位学术专家变成了一位公众人物。

此后,田青开始关注打开国门后中国传统文化中某些精华流失的问题。

“我一直说,古往今来,所有第一流的艺术家没有一个不对民间艺术持一种尊重的态度。”田青跟节目组提出建议,希望让非学院派、真正来自民间的歌手有机会进入比赛。到了第十届青歌赛,从藏族牧区来的牧民的女儿索朗旺姆获得业余组民族唱法一等奖。到了第十二届青歌赛,民族唱法组里单独分出了“原生态唱法”,给成千上万没有机会进音乐学院学习、但一直热爱音乐的普通人创造了机会。后来这一组别中,也涌现出了许多深受观众喜爱的歌手。

“青歌赛把我推到风口浪尖上,但是也激发了我保护传统文化的热情。命运给了我一个机会,让我把对传统文化的这份感情和几十年的积累变成了实践,有机会把自己的理念传播到社会大众当中。”田青说。

盲人歌手让我热泪滂沱

在青歌赛之外,田青也始终致力于为民间歌手提供机会。

2002年,田青到山西左权县参加民歌花戏研讨会。在会上,他见到了羊倌石占明。那时,石占明就是村里一个平凡的牧羊人,但天生一副好嗓子,声音高亢嘹亮。一听他唱歌,田青就惊住了。

彼时,正巧浙江仙居县要举办第一届南北民歌擂台赛,田青当主持。“当时参赛的选手其实都选完了,我就跟组委会说,我这儿有一个羊倌歌手,我来做担保,保证唱得好。”就这样,石占明的命运发生了转折。

在上台比赛前,石占明紧张得不知道该怎么唱了。田青鼓励他说,你就还当自己是羊倌,也别害怕,底下不管坐着什么人,你就当他们都是羊。就这样,石占明很争气地在第一届南北民歌擂台赛上拿到了金奖,成了“全国十大歌王”之一。

同样在左权县,田青还发现了一支盲人宣传队。“我第一次听到这支盲人宣传队演唱是在一个破庙里。他们从破庙里拉出一根电线,安了一个电灯,把电灯挂在树上,下边摆着一张八仙桌。那是夏天,大家就围着这个桌,听他们唱。歌声中的真诚、沧桑甚至苍凉一下子打动了我。”尽管过去了多年,田青回忆起第一次听盲人宣传队唱歌时的场景,依然很激动。他说:“盲人看不到这个世界,他们没有和观众交流,他们是向天而歌。”

听过左权盲人宣传队的演唱后,田青还专门写了篇文章《阿炳还活着》,发表在《人民日报》上。文中写道:“作为一个以听音乐为职业的人,我已经很难被音乐打动了。但是,那天,在左权,我居然在音乐中热泪滂沱。”“热泪滂沱”4个字,说尽了田青当时所受感动之深。

就在破庙里,田青当即跟盲人宣传队的成员们讲:“我一定要把你们带到北京去。”后来,田青帮盲人宣传队联系到了首都师范大学音乐学院,在那里,他们举办了到北京的第一次演出。“我到现在还记得,县文化局给盲人宣传队成员一人做了一身新衣裳,蓝布裤褂、黑布鞋、白袜子。盲人宣传队坐火车到北京西站后,我想让他们吃一顿好的,就找了个饭店,鸡鸭鱼肉点了一大堆。但我没想到,他们看不见,没法夹菜,怎么吃?我只好找饭店老板,给他们每人盛上半碗饭,把各种菜夹到里面,还要把鱼刺剔掉。我那时才发现,我并不了解盲人的生活之苦。”

带盲人宣传队到北京的舞台上演出,田青把好多音乐界的朋友都请来了。他给这些大腕儿们打电话说:“这场音乐会你必须来,我保证你们之前从没听过,听了以后会被感动。”

演出前,田青向观众郑重介绍了这支队伍。盲人生活不易,但他们不仅自力更生,还在太行山间,一个村一个村地为那些缺乏文艺生活的留守儿童、父老乡亲送去欢乐。“我们的舞台上,太缺少这种没有任何修饰的、完全真诚的、草根的但又有着深厚文化传统的东西了。”田青说。

因为田青把石占明和盲人宣传队带出了大山,村里的百姓们都把田青当成了亲人,左权县龙泉乡龙则村还授予了田青“荣誉村民”的证书。

2013年,田青获聘成为中央文史研究馆馆员。“无论是总理给我的聘书,还是龙则村农民们给我的证书,都是沉甸甸的肯定,是在做传统文化保护工作中,我最大的收获。”田青说。

人物简介:

田青,1948年出生于天津。佛教音乐专家,非物质文化遗产保护专家。第十一届、十二届全国政协委员,中央文史馆馆员,中国佛教协会顾问,中国昆剧古琴研究会会长,中国艺术研究院宗教艺术研究中心主任,研究员,博士生导师。曾任中国非物质文化遗产保护中心执行副主任。

长期致力于中国民族民间音乐和宗教音乐的研究,曾任中国艺术研究院音乐研究所所长,著有《中国宗教音乐》、《净土天音》、《佛教音乐的华化》、《禅与乐》等多部著作,2018年出版九卷本《田青文集》。

- 标签:

- 编辑:瑪莉

- 相关文章